Voulez-vous supprimer les publicités ? Connexion pour voir moins de publicités, et devenir un Membre Premium pour supprimer toutes les publicités.

Signification de accost

Étymologie et Histoire de accost

accost(v.)

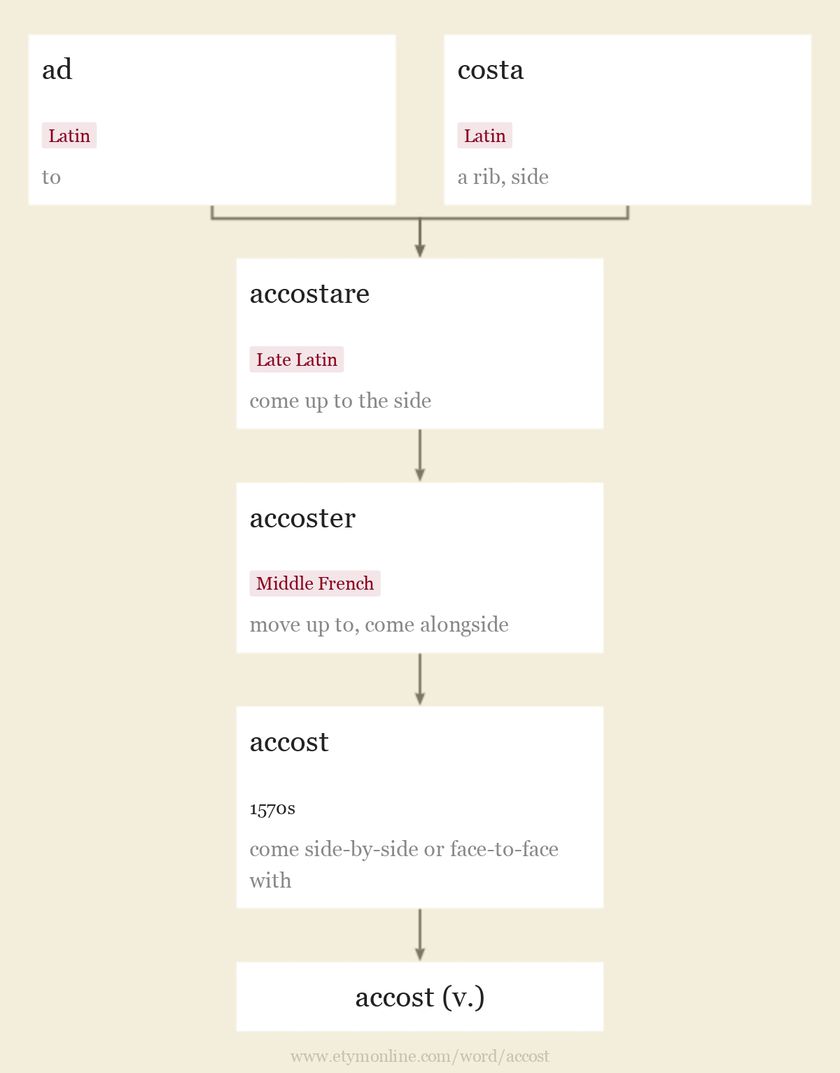

Dans les années 1570, le verbe « accoster » a été utilisé pour désigner le fait de « se rapprocher ou de faire face à quelqu'un », quelle qu'en soit la raison. Il provient du français accoster, qui signifie « s'approcher, venir à côté » (en vieux français acoster). Ce mot a ses racines dans le latin tardif accostare, qui se traduit par « venir se placer à côté », formé à partir du latin ad (qui signifie « vers » et est lié à ad-) et costa, signifiant « une côte, un flanc » (voir coast (n.)). Aujourd'hui, il est principalement utilisé pour désigner l'action d'« approcher quelqu'un et lui parler », une acception qui s'est affirmée dans les années 1610. Le verbe a également été employé pour décrire la sollicitation d'un client par une prostituée, une utilisation qui remonte à 1812. On trouve des formes dérivées comme Accosted et accosting.

Infamous houses, he states, are in all parts of the metropolis, but most numerous in small streets, leading from public thoroughfares. "Some of them adjoin churches, chapels, and even the courts of law. There is one locality in which vicious women accost persons as they issue from the door of a chapel on the Sabbath. In another situation, the officiating clergyman while in the pulpit, is in a position to witness the proceedings in a contiguous brothel." [Michael Ryan, M.D., "Prostitution in London," 1839]

« Des maisons infâmes, explique-t-il, se trouvent dans tous les coins de la métropole, mais elles sont plus nombreuses dans les petites rues qui mènent des voies publiques. Certaines d'entre elles jouxtent des églises, des chapelles, et même des tribunaux. Il existe un endroit où des femmes dépravées accostent les personnes qui sortent d'une chapelle le jour du sabbat. Dans un autre cas, le ministre officiant, depuis sa chaire, peut être témoin des activités d'un bordel voisin. » [Michael Ryan, M.D., « Prostitution à Londres », 1839]

Entrées associées

Voulez-vous supprimer les publicités ? Connexion pour voir moins de publicités, et devenir un Membre Premium pour supprimer toutes les publicités.

Partager "accost"

Traduction générée par IA. Pour le texte original, cliquez ici: Etymology, origin and meaning of accost

Voulez-vous supprimer les publicités ? Connexion pour voir moins de publicités, et devenir un Membre Premium pour supprimer toutes les publicités.

Voulez-vous supprimer les publicités ? Connexion pour voir moins de publicités, et devenir un Membre Premium pour supprimer toutes les publicités.

Voulez-vous supprimer les publicités ? Connexion pour voir moins de publicités, et devenir un Membre Premium pour supprimer toutes les publicités.